裂飛地混合理論--間接戰略

前言:李德哈特的間接戰略與間接路線

李德哈特(B.H. Liddell Hart)是20世紀著名的軍事理論家,以其所提出的間接戰略理論而著稱。這一理論主張在戰爭和衝突中應當避免與敵人正面對抗,而是通過迂迴和間接的方式達成戰略目標。李德哈特認為,直接進攻敵人的強點往往代價高昂且效果有限,反之,利用敵人的弱點、施加壓力和削弱其抵抗意志,才能取得更大的戰略優勢。

間接戰略強調靈活性和創造力,通過多樣化手段包括經濟制裁、外交施壓、心理戰和信息戰等,來實現政治和軍事目標。在現代地緣政治環境中,這一戰略尤為重要,因為它能夠有效避免大規模軍事衝突帶來的高昂成本和不可預測性。

本文旨在結合李德哈特的間接戰略理念,並將其應用於當代地緣政治中,特別是裂飛地混合理論--間接戰略的實踐中。通過這一分析,我們希望揭示間接戰略在現代國際關係中的價值和應用潛力。

繼承布熱津斯基:接續大棋盤的地緣政治策略

當美國的圍堵政策成功、最終蘇聯解體,世界進入美國獨霸、單極格局,這一個地緣政治的大棋盤未來應當如何經略?

扎比涅夫·布熱津斯基(Zbigniew Brzezinski)在其名著《大棋盤:美國的地緣政治未來》(The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives)之中,詳細闡述了美國如何在全球範圍內塑造地緣政治格局,確保以及延長自身的霸主地位。

在此基礎上,我們將探討如何結合間接戰略,接續《大棋盤》(The Grand Chessboard)來應對當前的國際挑戰,並提出足以實踐的戰略建議。

布熱津斯基的地緣政治理論

布熱津斯基在《大棋盤》中提出,美國在21世紀的全球戰略應該基於三個主要的地緣政治目標:

-

維護美國在世界島上的霸權地位:這包括歐亞大陸的控制,因為這是全球政治和經濟力量的中心。

-

防止任何單一國家或聯盟統治世界島:布熱津斯基警告說,任何一個國家如果能夠統治世界島,那麼它將擁有足夠的資源和力量挑戰美國的全球領導地位。

-

促進與亞洲、歐洲各國的合作與聯盟:這包括建立多邊關係來對抗潛在的敵對勢力,並利用國際合作來實現美國的戰略目標。

這一些理論構成了布熱津斯基地緣政治思想的核心,也是未來策略制定的基礎。

歐亞大陸集中了世界上大多數在政治上非常自信和富有活力的國家。排在美國後面的六個世界經濟大國都在歐亞大陸。公開的核大國只有一個不是歐亞國家,不公開的核國家也只有一個不是歐亞國家。世界上兩個人口最多、並有意謀求地區霸權和 / 或全球影響的國家也都是歐亞國家。所有可能在政治和 / 或經濟上對美國的首要地位提出挑戰的國家也都是歐亞國家。

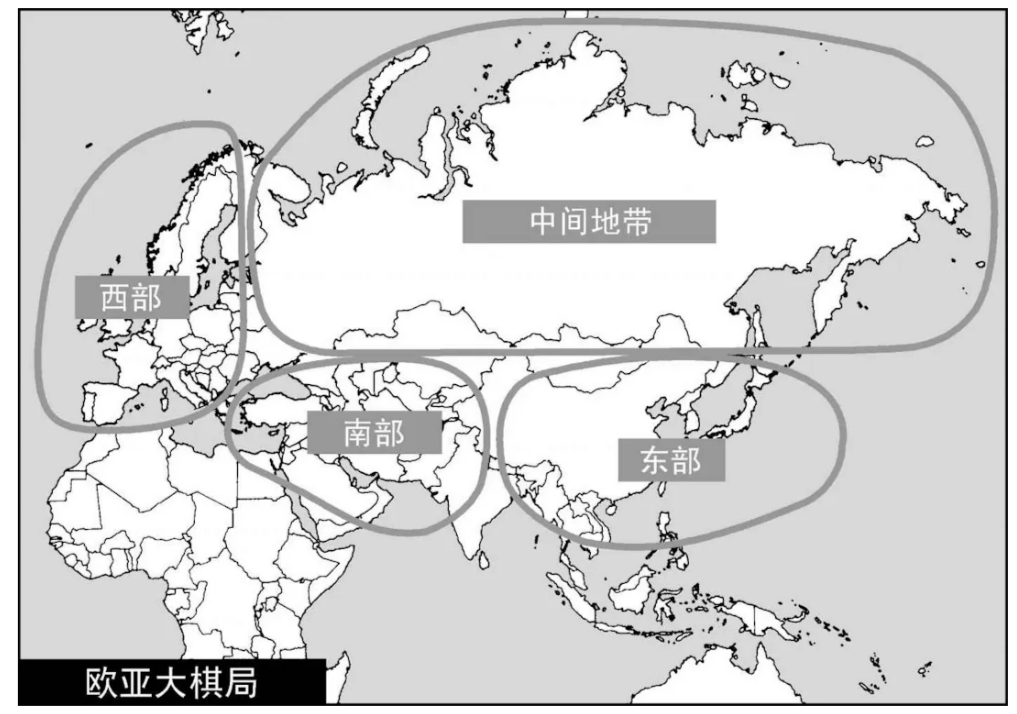

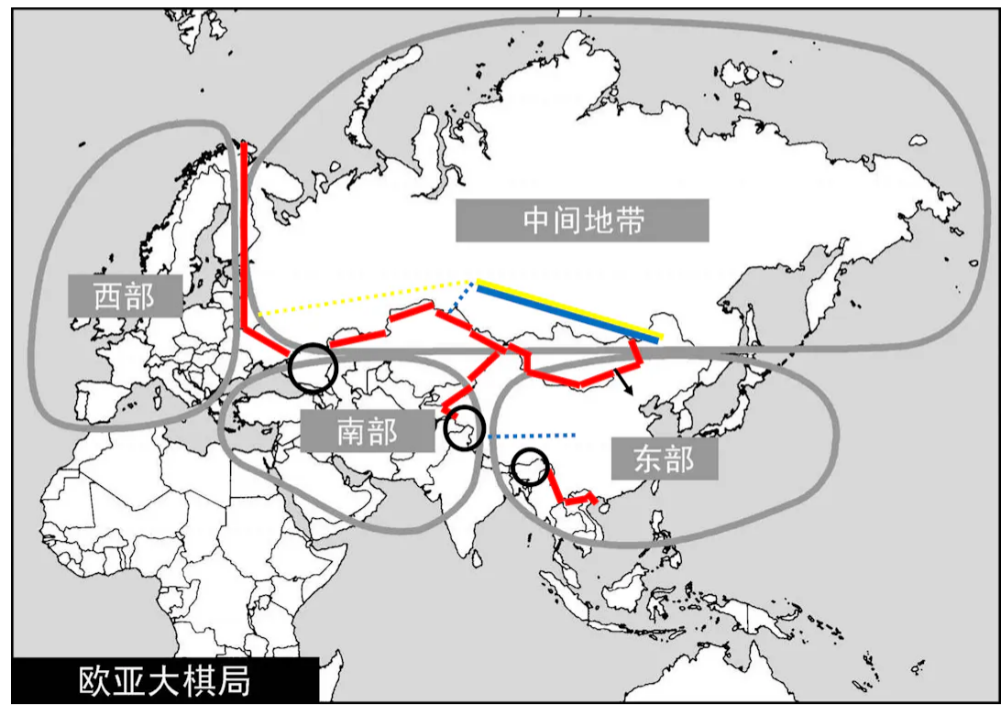

歐亞國家的力量加在一起遠遠超過美國。對美國來說,幸運的是歐亞大陸太大,無法在政治上成為一個整體。因此,歐亞是個棋盤,對世界領導權的爭奪在此從未停止過。雖然地緣戰略—對地緣政治利益的戰略管理—可被比作棋局,但在這個略呈橢圓形的棋盤上一爭高下的不是兩個,而是數個實力不等的棋手。最重要的棋手在這個棋盤的西部、東部、中部和南部。棋盤的最西端和最東端都有人口稠密的地區,其相當擁擠的空間分屬幾個強國。美國的力量直接部署在歐亞大陸狹窄的西部邊緣。在遠東大陸有一個越來越強大、獨立,並且擁有者眾多人口的大國。這個大國的精力充沛的對手局限在幾個鄰近的島嶼上。這些島嶼和一個遠東小半島的一半給美國的力量提供了立腳點。

在東、西兩端之間有一個遼闊的中間地帶。這裡的人口密度低,目前在政治上不穩定,組織上四分五裂。在這一地帶有一個曾對美國的主導地位提出挑戰的強大對手,把美國逐出歐亞大陸是它一度追求的目標。在廣闊的歐亞中部高原以南,有一個政治上混亂但是能源豐富的地區,它對於歐亞大陸西部和東部的國家,以及最南部地區那個人口眾多、有意謀求地區霸權的國家來說,都有潛在的重大意義。這個巨大的、形狀不規則的歐亞棋盤從里斯本一直延伸到了符拉迪 沃斯托克,為「棋賽」提供了舞臺。美國可能成為贏家,條件是 : 棋盤的中間地帶能逐步併入擴大中的由美國主導的西方勢力範圍;南部地區不被某一個國家單獨主宰;東部國家不聯合起來將美國逐出近海的基地。但是,如果中間地帶拒絕向西方靠攏,而成為非常自信的單一的實體,並且控制了南部,或同東部的主要棋手結盟,那麼美國在歐亞大陸的首要地位就將嚴重受損。如果東部兩個主要棋手實現某種聯合,美國地位也同樣會受損。最後,如果美國的西部夥伴把美國從其西部周邊地帶的立足點逐出,美國自然而然地將被迫終止其在歐亞大陸棋局的角逐,儘管這可能也意味著歐亞大陸西端最終會被重新崛起的、佔據中間地帶的那一個棋手所控制。

美國的全球霸權被公認為有很大的廣度,但是受國內外條件制約,其深度有限。美國的霸權意味著發揮決定性的影響。然而,與過去的帝國不同的是,它不意味著進行直接的控制。由於歐亞大陸範圍大、情況複雜,又有一些實力強大的國家,美國影響的深度及其控制歐亞形勢發展的程度受到限制。歐亞這個超級大陸面積太廣、人口太多、文化差異太大,歷史上有野心和政治上有活力的國家也太多,即使美國這樣一個經濟上最成功、政治上最有影響的全球性大國也難以駕馭它。這種情況使美國需要有更高超的地緣戰略手段,並需要在歐亞大棋局中更加審慎地、更有選擇性地和更深思熟慮地部署美國的力量。

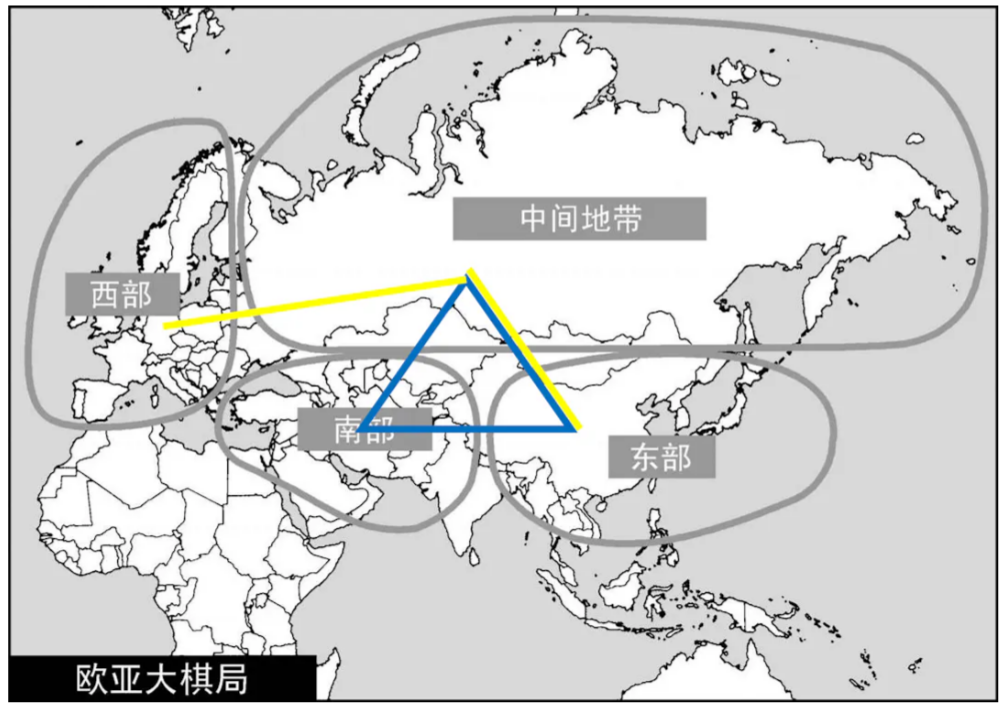

所以,當伊拉克有單獨主導南部地區的可能性時,就違背了美國的地緣政治利益。東部地區則應當避免中、日、韓的區域聯合。中間地區的俄羅斯意圖再成為帝國,與伊朗一起控制南部或與中國結盟,所以中國、俄羅斯、伊朗反美大聯合將使美國的首要地位嚴重受損,而中國、俄羅斯聯合亦次級受損。西部地區的歐盟與中部地區俄羅斯一起跳反或背叛,美國玩家在歐亞大陸就出局了。

黃線--歐俄聯合、逐出美國,美國在歐亞大陸就出局了。何況,中國的戰略圖謀是中國、俄羅斯、歐盟大聯合,因此得透過引發俄烏衝突、分割削弱歐俄,瓦解中國的戰略圖謀。

藍線--中國、俄羅斯、伊朗的反美大聯合。

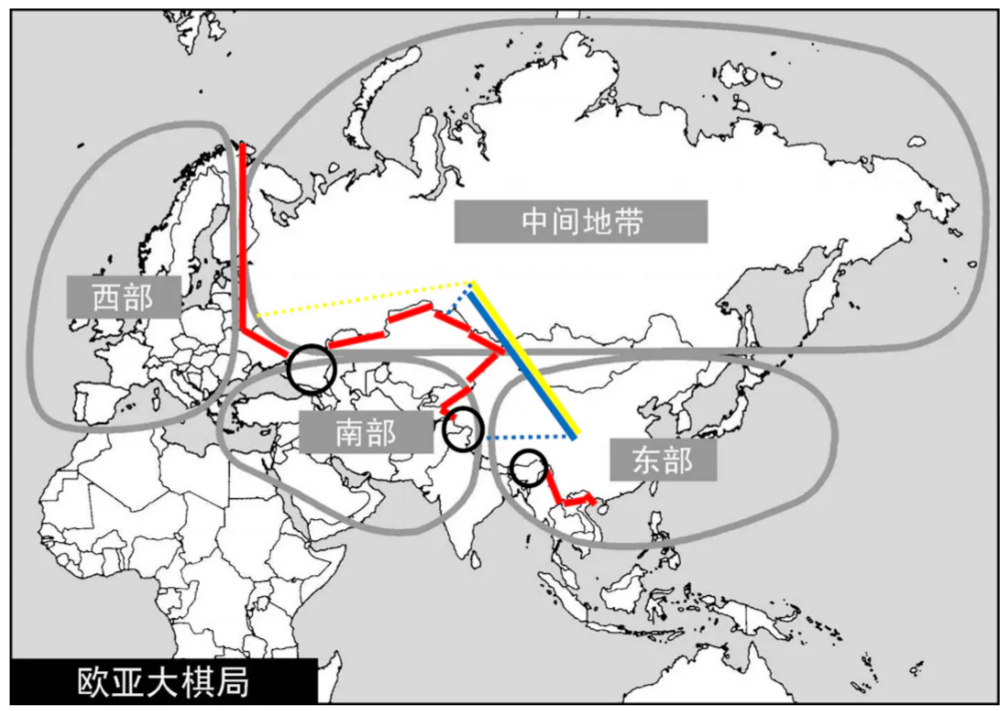

不久之前,美國撤出阿富汗,阿富汗的親美政權迅速崩潰、重新由塔利班掌權,阻礙中俄伊反美大聯合的釘子已經被拔除了。因此可以判斷,南部區域現在已經是中俄共同施力區,逐漸地將美國排除出去。

以裂飛地混合理論、製造裂飛地戰線,將世界島上的反美勢力分割圍堵、牽制削弱。

-

歐盟邊緣地帶戰線 (EU-Rimland-Frontline) : 繼烏克蘭危機取得成功後,其他東歐和北歐國家可能會效仿這種做法。他們可能會部分退出北約,建立新的代理實體,在不完全離開北約的情況下對俄羅斯進行先發制人的攻擊。這將形成一條從北大西洋-波羅的海-黑海的歐盟戰線。"

-

突厥聯盟心臟地帶戰線 (OTS-Heartland-Frontline) : 隨著俄羅斯在與西方的對抗中影響力可能在中亞減弱,以美國為首的北約聯盟應該主動聯合中亞五國。通過裂飛地混合戰的方式,對中俄兩國形成戰略牽制。這將形成一條橫跨中亞的突厥聯盟戰線。

由於,印度有被東部玩家、南部玩家兩線圍堵、共同夾擊的風險,因此印度長期以來都與中間玩家、俄羅斯進行緊密合作。那成為戰線的一部分,與北約集團合作向兩翼突圍,就可以反過來對中國、俄羅斯、伊朗形成分割這必然導致中亞空虛。

印度的老朋友、俄羅斯,在俄烏衝突之中實力大幅削弱,這就必然導致了中亞、遠東空虛薄弱,然而中國勢不可擋的崛起、取而代之是遲早的事,因此莫斯科大概率是假反對、真交易。

-

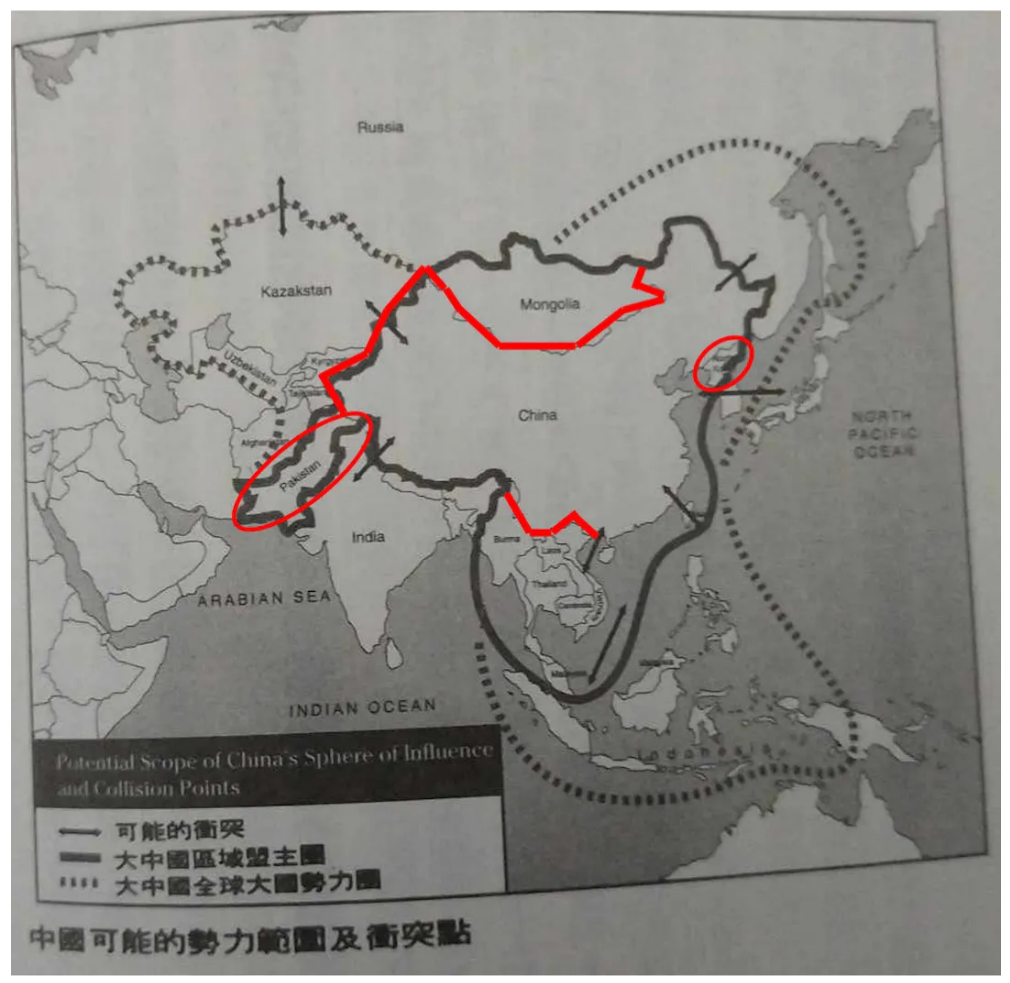

東盟戰線 (ASEAN-Rimland-Frontline):如果西方能夠成功連通中亞、南亞和東南亞,就可能形成一個包圍中國的「新月形」戰略弧線。通過在中國周邊建立一系列的裂飛地和代理人,北約聯盟可以在多個方向上對中國施加戰略壓力,牽制其一帶一路倡議和地區影響力擴張。這將形成一條從印度洋到南海的東盟戰線。

以裂飛地混合理論、製造裂飛地戰線,將世界島上的反美勢力分割圍堵、牽制削弱。

因此,世界島斷層帶(World Island Rupture Zone)實際上包含四條戰線:

-

歐盟邊緣地帶戰線 (EU-Rimland-Frontline)

-

突厥聯盟心臟地帶戰線 (OTS-Heartland-Frontline)

-

東盟戰線 (ASEAN-Rimland-Frontline)

-

西伯利亞戰線 (Siberia-Rimartland-Frontline): 這是一個關鍵戰略區域,旨在防止中國在俄羅斯可能崩潰的情況下填補權力真空。因此這一條戰線的設計目的,就是 ”阻止超級大中華” (Super Great China)的出現,特別是在西伯利亞和中亞地區。同時可以從中蒙邊境、針對北京先攻代守,直取紅龍皇帝的首級。

這四條戰線共同構成了”世界島斷層帶(World Island Rupture Zone)”,形成了一個全面的地緣戰略框架,旨在分割、圍堵和牽制、削弱歐亞大陸的主要大國,特別是中國和俄羅斯。還可以策反,巴基斯坦與朝鮮,加入對中國的分割包圍圈。

以間接戰略繼續布熱津斯基的遺產

美國與當前世界情勢

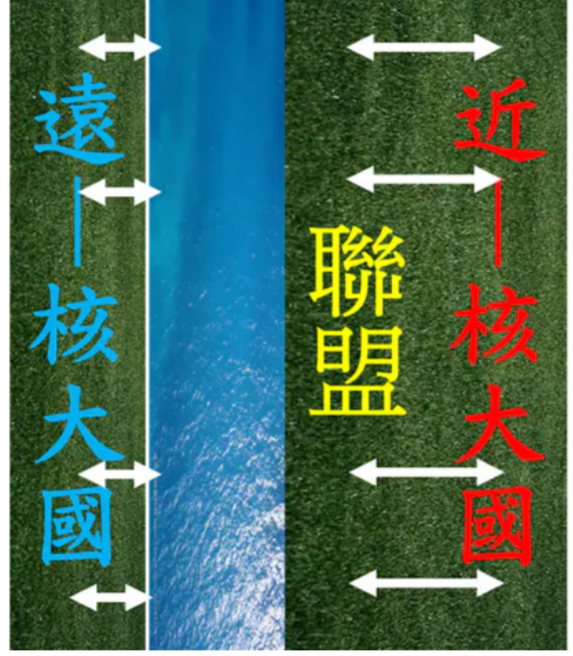

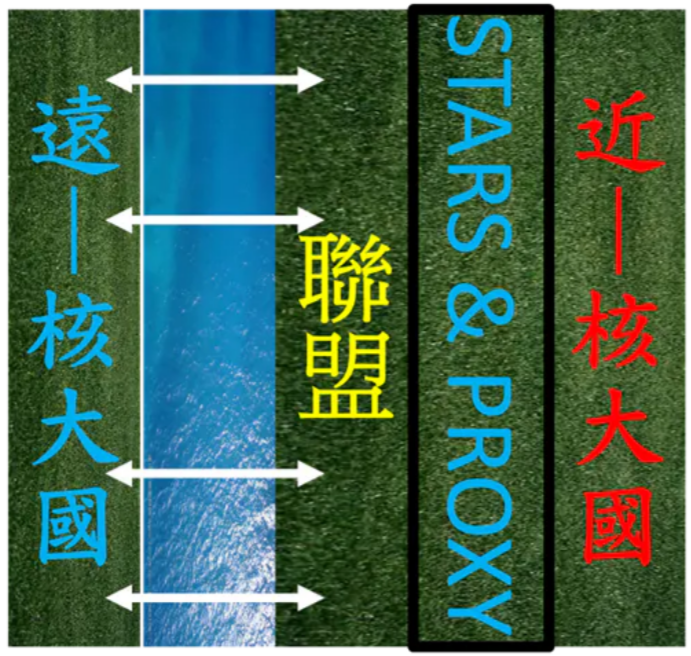

現今世界島上的中心地帶、邊緣地帶,由小國和核大國構成,小國與核大國之間存在領土、民族、宗教等複雜的歷史問題,表面穩定但暗流湧動。

目前的聯盟包括歐盟、東南亞聯盟、突厥聯盟等。美國遠在北美洲相對安全,但需要在世界島邊緣地帶尋求戰略跳板、先攻代守,聯合小國對抗中俄等核大國。

美中俄戰略互動

-

美國策略:拉攏小國聯盟,圍堵中俄,利用地緣政治優勢對抗核大國。

-

中俄策略:避免過度刺激小國,以地緣經濟化解政治矛盾,維持小國中立,只要小國中立就是防守的勝利。

原理概述

-

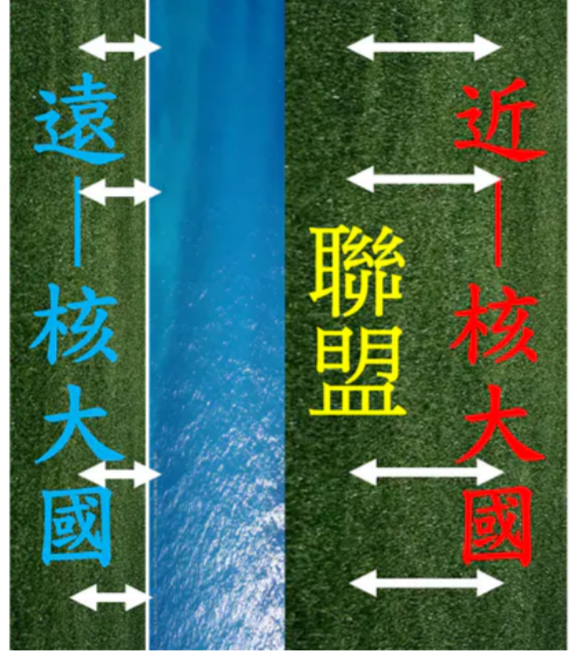

開放中立聯盟:聯盟雙向開放,中立於美中俄之間,但陸權核大國的影響力仍會延伸至聯盟。

-

經濟影響:美國建立的世界貿易體系迫使小國向中俄開放,幫助敵人實現其間接戰略。

歐盟案例

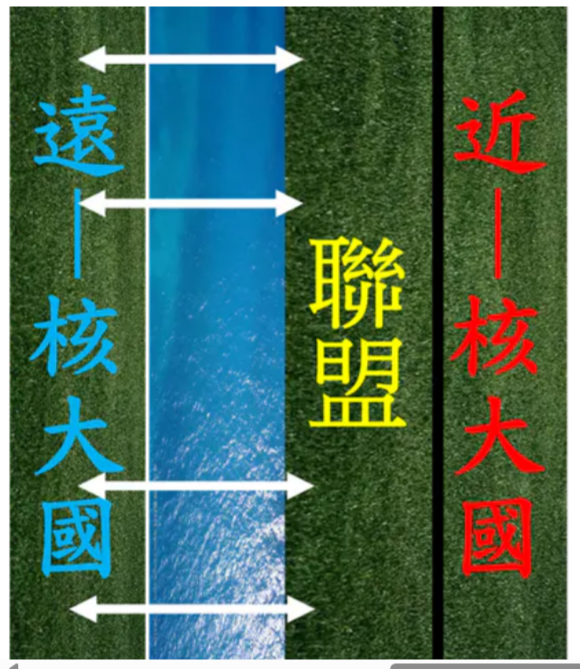

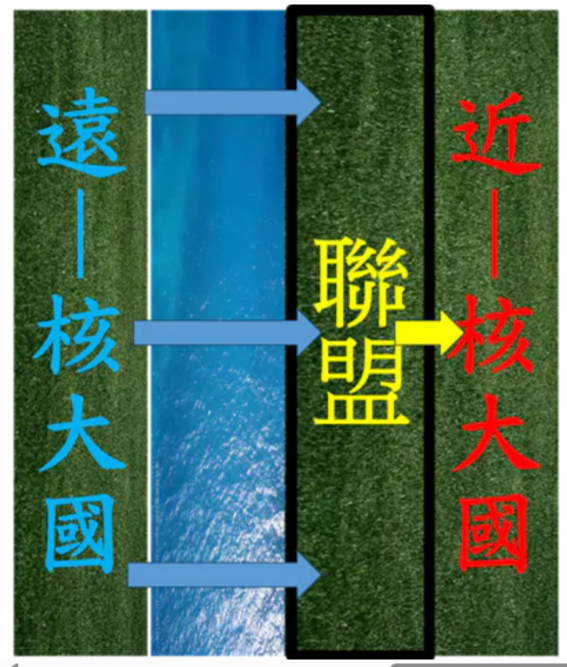

歐盟曾對美俄雙向開放並維持中立,但俄烏衝突爆發之後,因為歐盟成員國與北約成員國的重疊身分、只得放棄中立,就會在聯盟與近--核大國之間斷絕往來、形成封閉狀態。

歐盟與俄羅斯:俄烏衝突爆發後,歐盟從對美俄雙向開放轉為單向開放,與俄羅斯的關係斷絕。在俄烏衝突結束之前,這一狀態將會持續。

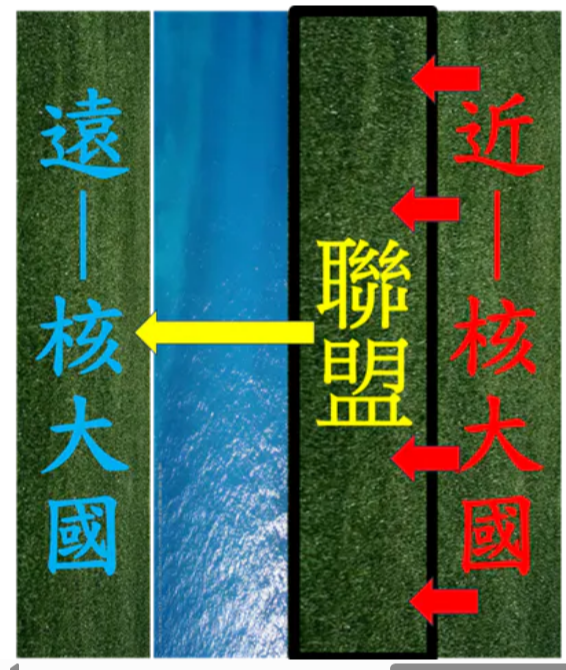

但除非俄烏衝突永不結束,否則歐盟不可能一直單向封閉,因為衝突所造成的封閉、也將因為衝突結束而解除。而美國不可能持續陷入消耗戰,就為了圍堵俄羅斯兼分割、削弱歐俄,這樣子的話中國如何遏制?

依此案例的新戰略解決方案

-

製造裂飛地:在歐俄之間製造核大國與代理人混合的裂飛地,永久性圍堵俄羅斯,牽制與削弱其實力,達成分割歐盟與俄羅斯的戰略目標。

-

模式複製擴大:將此模式複製到東南亞聯盟和中亞突厥聯盟,通過印太戰略和印中亞戰略,聯合印度,共同實現戰略目標。

-

間接控制:利用間接戰略,不追求直接同盟,而是間接同盟與小部分直接控制,省力作戰,確保效益最大化。

-

聯合攤派:與歐盟和印度共同分擔戰略成本,實現更節省資源與力量的地緣政治操作。

只好交換領土、變更國界,使歐俄之間形成長期的阻斷,同時亦可以作為一種攻勢,對敵人圍堵、分割、牽制、削弱。

東南亞聯盟案例

東南亞聯盟 : 對中美雙向開放,但對中國最有利。美國因太平洋的阻隔難以直接影響東南亞,遂聯合印度推動印太戰略。

封閉中立聯盟

如果聯盟雙向封閉並維持中立,將形成一個阻斷區域,有利於中俄的防禦,但對美國的遠攻不利。美國若強行干涉,可能導致中立國倒向敵方,反而削弱自己的戰略優勢。

策略影響

-

對中俄有利:封閉中立聯盟阻斷了美國的戰略通道,有助於中俄在地緣政治上的防禦和影響力擴展。

-

美國的困境:美國需要謹慎處理,避免強攻導致中立國倒向中俄,需更多依賴經濟和外交手段達成目標。

案例分析 : 朝鮮

中立方即使不是聯盟、而是如朝鮮孤立小國,強攻也會迫使中立方倒向敵人,因此朝鮮就是一種封閉式的中立,還是一個持有核武的中立方。

因此,當美國衰落、攻勢停止,沒有了攻勢的敵方之後,朝鮮要如何繼續在中國旁邊,持有核武、維持中立?

案例分析 : 芬蘭與瑞典

向來維持中立的芬蘭、瑞典,這一次也因為俄烏衝突轉向北約。這其實說明了,位處邊緣地帶的小國、小國聯盟,近鄰核大國依然是天然的首要威脅。

決策失誤的影響

明顯可見,中國、俄羅斯只需要讓聯盟維持中立,以守代攻的戰略必然成功。如果普京的決策不躁進出錯,中國與周圍兩個聯盟、俄羅斯與歐盟,世界島上的近鄰核大國與周圍聯盟,將因為雙向開放、經濟緊密互依而大團結,美國終將被排除於世界島之外。

結論

關於喬治·凱南(George Kennan)的圍堵政策(Containment Policy)

歷史上,大國之間的博弈多以成本風險最低、壓迫剝削最少者勝出。以自由美國、納粹德國和共產蘇聯為例,這一趨勢尤為明顯。納粹德國和共產蘇聯皆採用直接暴力控制的策略,導致了高昂的成本與風險,而最終失敗。相對而言,自由美國採取了自願加入、多邊契約同盟的間接控制模式,成功地將成本風險降到最低,自願加入也比強制征服的實施門檻低

納粹德國的直接侵略和共產蘇聯的直接滲透策略,雖然在短期內取得了控制權,但因其高壓政策和暴力鎮壓而陷入了,直接暴力控制⮕成本風險最高⮕壓迫剝削最大,形成了一個無解的三角循環。但又無法完全形成三角閉環,因為永遠都有新大陸的美國力量,可以打破這種三角循環走向封閉,暴政永遠不可能關起門來、全心全力奴役自己人,最終導致國內外的巨大反抗和經濟崩潰。而相較之下,自由美國戰略模式是多邊契約同盟,則透過北約等組織實現軍事上的間接控制,並允許成員國保持經濟和政治上的相對獨立,從而在冷戰中取得了最終勝利。

虞勝銓(Yu Sheng Chuan)的裂飛地混合理論(Theory of Separatist Exclave-Enclave Hybrid Warfare)

裂飛地混合理論主張,為了達成壓迫剝削最少、成本風險最低的目標,應採用代理人與核大國混合干預的方式。這種模式要求在國際事務中進行領土交換,以實現多邊契約合作。透過代理人間接干預、核大國直接干預,共同形成混合式干預 (Hybrid Intervention),以此協助中立聯盟、彼此間接同盟或無約同盟,先發制人地反抗中俄、降低風險。

以及進行北約的改革,因為更少壓迫剝削、更低成本風險,就達成了地緣政治目標。那麼就可以讓北約西縮、東歐地區退出作為籌碼,與俄羅斯交換中亞地區開闢戰線。

關於川普再起與美國內部矛盾

地緣政治角度

-

攻勢擴張與守勢收縮:

攻勢擴張:美國通過擴展北約、支持民主運動和干涉其他國家來維護和擴大其全球影響力。這種策略旨在防止任何單一國家或聯盟在歐亞大陸上崛起,挑戰美國的主導地位。

守勢收縮:即使在收縮的情況下,美國也會採取措施來確保歐亞大陸的權力分散。例如,美國可能減少直接的軍事存在,但仍然通過經濟、外交和信息戰等手段來影響其他國家,確保沒有任何一個國家能夠輕易地在世界島上取得主導地位。

-

分而治之:

這一策略源自古羅馬時期,並被大英帝國和美國所採用。其核心思想是通過分裂對手來減少其威脅,確保自己的安全和利益。這一策略在冷戰期間表現為美國支持分裂性的政治運動和武裝團體,以削弱蘇聯的影響力。

世界歷史角度

-

美國的誕生和歐陸革命:

-

美國獨立和法國大革命是啟蒙時代的重要成果。美國的誕生象徵著共和主義和民主理念的興起,這些理念迅速傳播到歐洲,引發了法國大革命和隨後的一系列革命運動。這些革命不僅挑戰了歐洲舊有的君主體制,也導致了持續的不穩定和戰爭。

-

從某種程度上說,美國的誕生確實成為了歐洲舊秩序的不穩定因素,儘管這並非美國本身的意願,而是其政治體制和價值觀自然產生的影響。

-

-

美國衰落的可能性和後果:

-

如同大英帝國的衰落,美國若是進入了衰退期,可能會逐漸放棄其全球領導地位。然而,這並不意味著世界將會穩定。相反,缺乏一個強有力的全球領導者可能會導致地區性的權力真空,從而引發更多的衝突和戰爭。

-

美國可能會像大英帝國那樣,選擇讓其影響下的地區獨立,但這些新獨立的國家可能會因為缺乏強有力的政府和穩定的政治環境而陷入內亂和衝突。

-

世界歷史與地緣政治角度

不論美國的攻守興衰,都需要對付舊大陸上的敵人、潛在敵人,即使是傾向孤立主義的川普上台、走向守勢與衰退也一樣。這時候美國玩家的任務就是,得把攻勢的前卒突進,轉成守勢的棄卒殿後。

棄卒殿後有二種

-

煽動近鄰大國與獨立小國的矛盾,並且促使矛盾爆發而互相為敵,此時獨立小國就作為棄卒擔任殿後部隊,以及作為牽制、削弱近鄰大國的戰略陷阱。

-

若判斷獨立小國,大有可能神速投降、難當大任,就會確保獨立小國作為緩衝區、維持中立,這時候中立方就成為反攻方的阻礙。

獨立小國原本應當承擔前卒突進、棄卒殿後的風險,如今由裂飛地代理人、核大國裂飛地兩者共同承擔,實在是沒有理由拒絕這一個方案

國際關係與地緣政治角度

在美國主導的全球化與自由貿易體系下,中國與俄羅斯得以在區域內壯大,而這一過程脫離不了國際政治與經濟格局的深遠影響。美國推動的全球化促進了貿易自由化、資本流動以及技術轉移,這使得中國和俄羅斯能夠通過參與國際市場獲得經濟和技術上的顯著提升。特別是中國,自加入世界貿易組織(WTO)以來,成功地推動了經濟的快速增長,逐步成為全球經濟的重要力量。

這一過程中的關鍵在於國際關係中的競合取代了傳統的地緣政治對抗。隨著各國在經濟上相互依存,政治和軍事上的競爭變得更加複雜。中美之間的關係就是一個典型的例子:儘管兩國在經濟上高度依賴,政治和軍事上的對立卻依然存在。

然而,這種全球化所帶來的結果是雙刃劍。美國在推動全球化的同時,無意間助長了潛在競爭對手的崛起。中國和俄羅斯利用全球化所帶來的經濟成果,進行軍事現代化、政治穩定以及技術創新,逐步壯大並在國際舞台上挑戰美國的主導地位。

這種情況類似於美國在冷戰期間對阿富汗反蘇勢力的支持:當時美國的支持在短期內取得了戰略上的成功,但最終卻為未來的安全威脅埋下了隱患。同樣,今天美國推動的全球化雖然促成了全球經濟的繁榮,但也無意中培養了未來的強大競爭者。

因此,這一現象揭示了全球化與地緣政治之間的複雜而矛盾的關係。國際政治不再僅僅是地緣政治的零和博弈,而是涉及多層次、多方位的競合關係。這也表明,美國可能需要重新審視其全球化政策,以應對中國和俄羅斯的崛起,從而避免重蹈覆轍。

评论 (0)